3.支給決定までの流れ

ページ番号 128-911-426

最終更新日 2017年12月20日

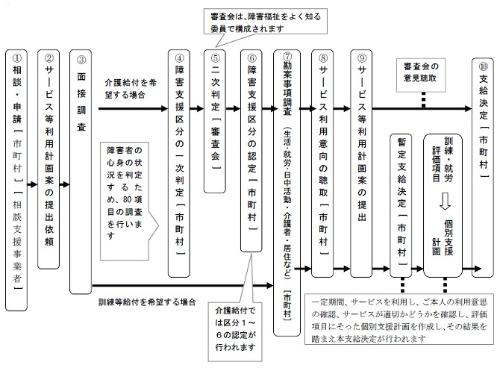

支給決定までの流れは給付内容によって異なります。介護給付を希望する場合と訓練等給付を希望する場合の手続きは以下のとおりです。

介護給付を希望する場合

- 相談、申請「市町村」

- サービス等利用計画案の提出依頼

- 面接調査

- 障害支援区分の一次判定「市町村」

障害者の心身状況を判定するため、80項目のアセスメントを行います。 - 二次判定「審査会」

審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます。 - 障害支援区分の認定「市町村」

介護給付では区分1から区分6の認定が行われます。 - 勘案事項調査(生活、就労、日中活動、介護者、居住など)

- サービス利用意向の聴取「市町村」

- サービス等利用計画案の提出

- 審査会の意見聴取

- 支給決定「市町村」

訓練等給付を希望する場合

- 相談、申請「市町村」

- サービス等利用計画案の提出依頼

- 面接調査

障害者の心身状況を判定するため、80項目のアセスメントを行います。 - 勘案事項調査(生活、就労、日中活動、介護者、居住など)

- サービス利用意向の聴取[市町村]

- サービス等利用計画案の提出

- 暫定支給決定「市町村」

一定期間、サービスを利用

(1)ご本人の利用意思の確認

(2)サービスが適切かどうかを確認 - 個別支援計画

評価項目に沿った一人一人の個別支援計画を作成し、その結果を踏まえ本支給決定が行われます。 - 支給決定「市町村」

(1)相談・申請

受けたいサービスの種類や量、どのようにして使うのかなどについて、まず障害福祉課にご相談ください。

必要な場合は申請書に必要事項を記入して申請していただきます。

施設、グループホーム、短期入所などの申請は、あらかじめ空き状況の確認・調整が必要になります。

(2)面接調査

市障害福祉課の職員が、障害者総合支援法に基づく80項目の調査内容に沿って、利用者の身体状況やサービスの利用状況などにつき利用者本人にお会いして話を伺います。

家事援助や身体介護、重度訪問介護等を希望する場合または来庁が困難な方については、ご自宅に訪問させていただきます。

(3)障害支援区分の一次判定・二次判定・障害支援区分の認定

市では、障害支援区分の認定などを中立・公平な立場で行うため「西東京市障害支援区分認定審査会」を設置しています。審査会委員は、障害保健福祉の学識経験者などで構成されています。

障害のある方の心身の状態についての80項目のアセスメントおよび医師意見書の一部を基にコンピューターによる一次判定を行い、審査会により一次判定結果を原案として、医師意見書(一次判定で評価した項目を除く)および認定調査票特記事項の内容を加味したうえで、二次判定を行います。

障害支援区分とは、障害者等の障害の多様な特性、その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に表す指標です。6段階の区分で表し、支援の度合いが軽いものから区分1・区分2・区分3・区分4・区分5・区分6となっています。利用できる障害福祉サービスは、この障害支援区分により決められます。

なお、障害支援区分には有効期間があり、有効期間終了後は更新のための再判定が必要です。

(4)勘案事項調査・サービス利用意向の聴取・支給決定

障害支援区分や利用者の生活・居住・就労の状況、要望などをもとにサービスの支給量などが決定され、「福祉サービス受給者証」が交付されます。

その後は、サービス提供事業者と契約し、利用が開始されます。

※地域生活支援事業の福祉サービスを利用する場合も、はじめに市へご相談をいただく必要がありますが、80項目のアセスメントの実施や審査会での障害支援区分の判定等は不要です。

※介護保険制度が対象の方については、原則介護保険サービスが優先となりますが、一定の要件のもと利用できる場合がありますので、詳しくは市へご相談ください。